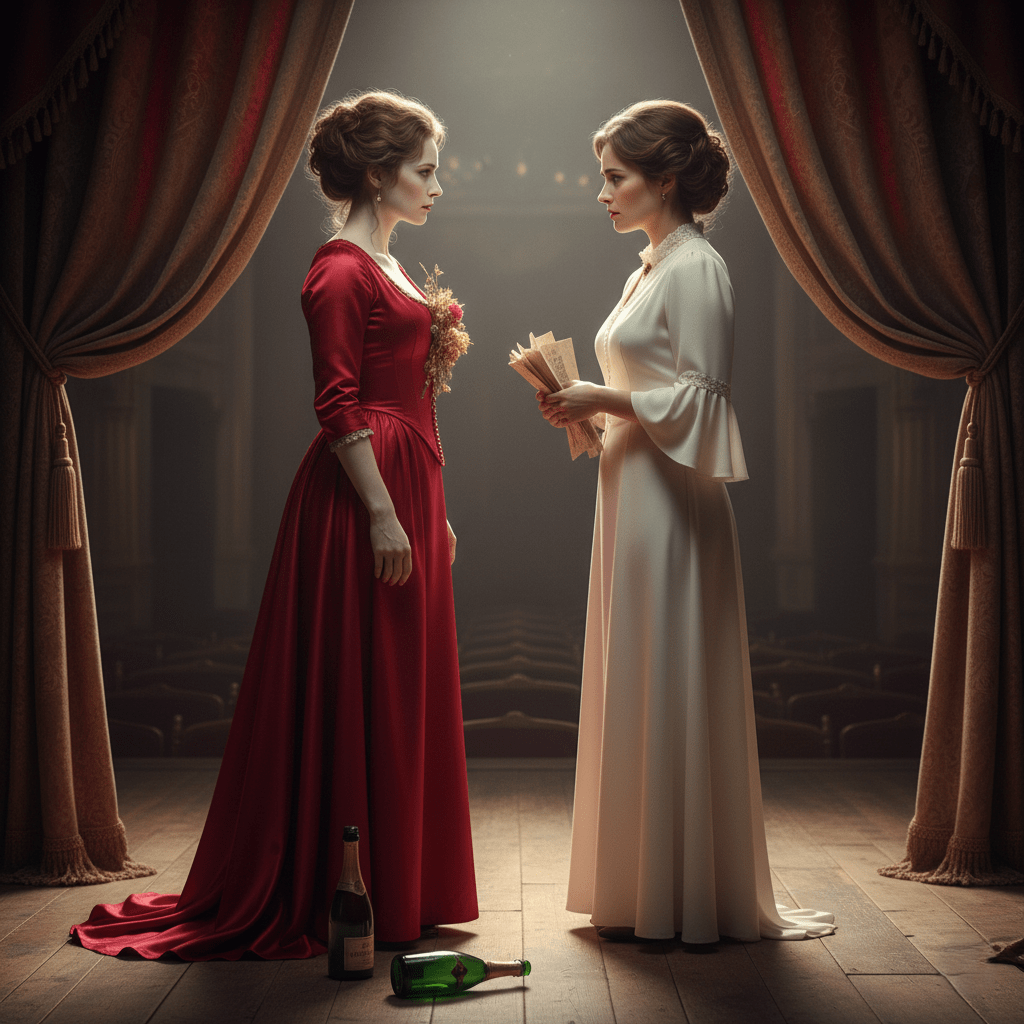

No centro do palco, duas mulheres se encaram. Uma veste seda vermelha, a pele pálida marcada pela doença, as flores murchas presas ao corpete. A outra usa um vestido verde de veludo, mãos trêmulas segurando cartas amarrotadas.

Violetta.

Luísa.

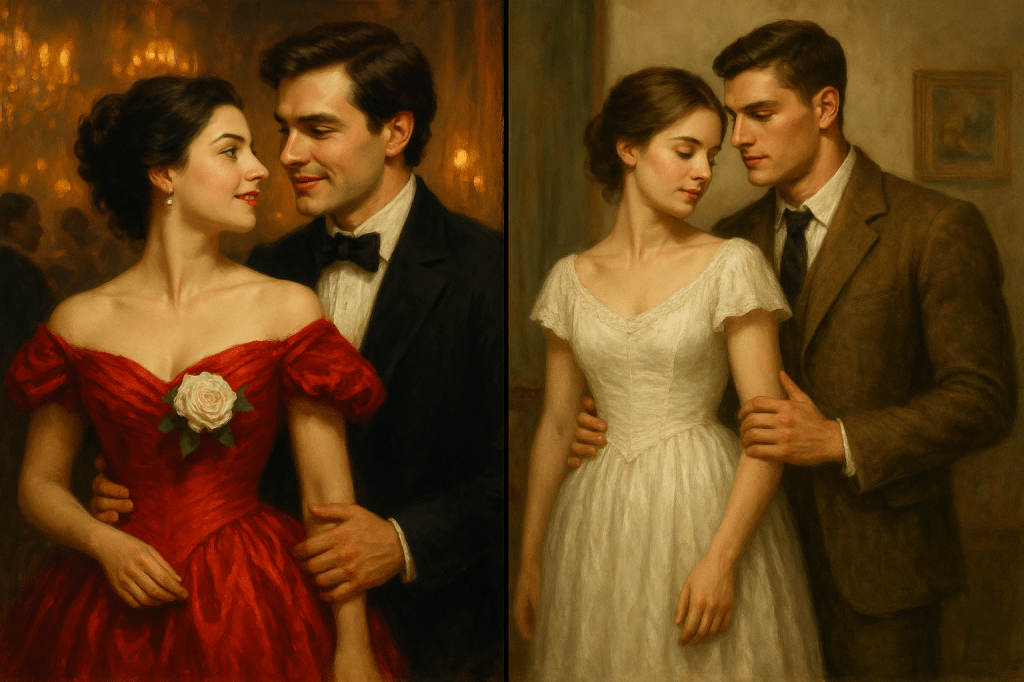

Elas não pertencem ao mesmo tempo nem ao mesmo lugar, mas poderiam compartilhar a mesma dor. Uma vive na Paris dourada do século XIX, entre festas, champanhe e uma sociedade que a idolatra apenas para, depois, descartá-la. A outra respira os ares mais abafados de Lisboa, cercada por cortinas pesadas, moral burguesa e vizinhos que observam pelas frestas. Ambas desejam algo simples e revolucionário: amar. Ambas pagam um preço devastador por isso.

Na ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi, Violetta Valéry é a cortesã que ousa amar Alfredo, um jovem burguês. Mas, quando o pai dele exige que ela renuncie ao romance para salvar a reputação da família, Violetta escolhe o sacrifício. Sua história termina em tragédia: isolada, doente, morre sem jamais ter vivido o amor plenamente.

Já em O Primo Basílio, romance realista de Eça de Queirós, Luísa é uma jovem esposa entediada. Quando o primo Basílio retorna a Lisboa, ela mergulha em uma paixão proibida. Mas sua aventura amorosa cai nas mãos de Juliana, a criada, que passa a chantageá-la cruelmente. Luísa, encurralada entre a moralidade social e seu próprio desejo, adoece e morre, vítima não apenas da chantagem, mas de uma sociedade que a julga em silêncio.

Violetta sacrifica a si mesma para preservar o nome de uma família que nunca a aceitou. Luísa se vê destruída pela culpa e pela hipocrisia alheia. Duas mulheres separadas por contextos distintos, mas presas à mesma engrenagem: o desejo feminino punido, controlado, transformado em espetáculo.

Hoje, talvez não precisemos de salões ou cartas para testemunhar tragédias íntimas. As redes sociais transformaram todos nós em plateia. Não são mais sussurros por trás de leques ou cochichos na rua: são hashtags, curtidas e cancelamentos. Se Violetta tivesse Instagram, sua tuberculose viraria diagnóstico nos comentários ácidos. Se Luísa trocasse cartas no WhatsApp, seus prints seriam vazados no grupo da família. E nós? Estaríamos ali, deslizando a tela, aplaudindo ou apedrejando. Sempre prontos para julgar.

Desejo, moralidade e performance

Violetta e Luísa são duas faces de uma mesma moeda. De um lado, a mulher que sabe do peso da sociedade e escolhe o sacrifício, acreditando que a renúncia pode salvar alguém. Do outro, a jovem ingênua que se entrega ao desejo sem perceber que, nas sombras, há olhos que vigiam, prontos para condenar. Em Freud, esse embate se traduz no conflito entre Eros, a pulsão de vida, e Thanatos, a pulsão de morte. Violetta representa o Eros contido, disciplinado pela moral: ela ama, mas sacrifica o amor em nome da honra alheia. Luísa, por sua vez, mergulha no Eros sem freios, mas o mundo ao seu redor transforma esse mergulho em queda, empurrando-a em direção à morte simbólica e literal.

Nos dois enredos, o que está em jogo não é apenas a história de duas mulheres, mas a hipocrisia de sociedades que transformam o feminino em espetáculo. A sociedade parisiense idolatra Violetta em seus salões enquanto, por trás dos sorrisos, a condena por ser cortesã. A Lisboa burguesa de Eça de Queirós mantém a fachada da virtude, mas alimenta-se da fofoca e da repressão, sufocando qualquer expressão autêntica de desejo. É uma engrenagem que lembra o que Sloterdijk descreve como o cinismo moderno: todos sabem que o jogo é injusto, mas continuam participando dele — seja por conveniência, medo ou prazer.

Essa engrenagem não desapareceu. Apenas trocou os salões iluminados por feeds digitais, os cochichos por comentários públicos, e as cartas secretas por prints vazados. Hoje, o julgamento não se dá em pequenos círculos, mas diante de uma audiência global e voraz. Cada curtida é uma pequena absolvição; cada comentário ácido, uma sentença pública. Se, no passado, Violetta tinha o pai de Alfredo como censor e Luísa enfrentava a tirania de Juliana, agora a figura da autoridade se multiplica em milhões de perfis anônimos. As redes sociais são nossas novas praças públicas, onde a performance de perfeição é exigida como forma de sobrevivência.

Essa performance atinge o corpo. O corpo de Violetta, consumido pela tuberculose, simbolizava a doença do amor impossível. O corpo de Luísa, sufocado pela culpa, adoecia sob o peso da repressão. Hoje, os corpos não padecem de febres românticas, mas de burnout, ansiedade, depressão — doenças silenciosas de uma era que exige produtividade, beleza, felicidade e engajamento simultâneos. Como diria Winnicott, estamos presos ao falso self, uma máscara social criada para atender às expectativas externas. Violetta interpretava a cortesã glamourosa, Luísa encenava a esposa perfeita; nós, hoje, alternamos filtros e narrativas cuidadosamente editadas em busca de validação. Quanto mais o falso self domina, mais o verdadeiro self definha, isolado, invisível.

Nesse teatro contemporâneo, as redes sociais assumem a função de palco e tribunal. O salão de festas de Violetta tornou-se a timeline do Instagram, onde aplaudimos vidas idealizadas e tragédias em tempo real. As cartas escondidas de Luísa se transformaram em mensagens privadas prontas para serem expostas ao mundo. A plateia burguesa se dissolveu em uma massa conectada, sempre à espera do próximo espetáculo. Como antecipou Baudrillard, vivemos em um regime de simulacros: já não importa se a história é verdadeira ou falsa, mas se é compartilhável, comentável, monetizável.

E, no entanto, em meio a tanta visibilidade, somos cegos para a complexidade dessas vidas. Cada story ou post reduz pessoas a personagens de uma narrativa maniqueísta, onde só existe o “certo” ou o “errado”, o “like” ou o “cancelamento”. Aqui entra Edgar Morin, lembrando-nos que a realidade é sempre complexa, tecida por múltiplos fios que não se deixam capturar por julgamentos simplistas. Violetta e Luísa não eram heroínas nem vilãs: eram mulheres tentando existir em mundos que lhes negavam essa possibilidade. Nós, porém, insistimos em encaixar vidas reais em categorias planas, como se o humano pudesse ser resumido em hashtags.

O resultado é um ciclo perverso: desejamos ser vistos, mas tememos ser expostos; queremos liberdade, mas seguimos presos à necessidade de agradar a plateia invisível. E assim, como Violetta e Luísa, também nos encontramos dançando sobre um palco que não escolhemos, interpretando papéis que nos consomem. Hoje, o amor e o desejo continuam perigosos — não porque desafiam a moralidade em si, mas porque desafiam a lógica da performance, que exige máscaras impecáveis e finais felizes editados em alta resolução.

O espetáculo continua

Imagino um palco sem cortinas, iluminado pela luz fria de uma tela. No centro, Violetta surge com suas flores já murchas, o vestido ainda ostentando o vermelho do desejo e do sacrifício. Ao seu lado, Luísa, pálida, segura com força as cartas amarrotadas que selaram seu destino. Entre elas, não há cadeiras nem plateia física, apenas um espaço vazio — o mesmo que hoje chamamos de feed. E, nesse vazio, uma jovem contemporânea desfila com passos coreografados, dançando para um público invisível. Cada gesto seu é calculado para conquistar aplausos instantâneos, corações vermelhos que nunca bastam. Ela não olha para Violetta nem para Luísa. Olha apenas para o reflexo de si mesma na tela, como quem se apaixona e se devora ao mesmo tempo.

Violetta sussurra sobre o amor que precisou matar para salvar a honra de outros. Luísa fala, quase sem voz, da vergonha que a consumiu por desejar além das paredes do lar. A jovem, porém, não responde. Seu idioma não é feito de palavras, mas de imagens editadas, danças ensaiadas, frases curtas que escondem o que não pode ser dito. Um vocabulário perfeito para manter as aparências, mas insuficiente para revelar qualquer verdade.

O que mudou, afinal? Talvez apenas os cenários. O palco antes era o salão parisiense, com champanhe e música ao vivo; agora é a tela do smartphone, onde os aplausos chegam em forma de curtidas. A moralidade não desapareceu: apenas se travestiu de hashtags e cancelamentos. O público que antes cochichava atrás de leques agora comenta em CAPS LOCK, pronto para transformar qualquer deslize em espetáculo.

Sloterdijk diria que vivemos em bolhas sociais, protegidos por nossas ilusões digitais, enquanto fingimos não saber o que se passa nos bastidores. Baudrillard lembraria que a vida já não é vivida, mas reproduzida em simulacros que valem mais do que a própria experiência. E Winnicott nos advertiria que, quanto mais nos afastamos de nosso verdadeiro self para performar diante dessa plateia global, mais adoecemos — não de tuberculose ou febres românticas, mas de ansiedade, solidão e exaustão.

Violetta morreu de tuberculose.

Luísa morreu de vergonha.

Nós, talvez, morramos de excesso de visibilidade, tragados por uma rede que nunca se apaga. E, quando o último ato chegar, não haverá silêncio respeitoso nem cortinas que se fechem. Haverá curtidas, comentários, compartilhamentos — uma chuva de aplausos e apedrejamentos digitais.

Porque o espetáculo precisa continuar. Sempre. Mesmo que, no fim, ninguém saiba mais quem está no palco, quem está na plateia… ou se existe, de fato, algum teatro.

Referências

- Eça de Queirós. (1878). O Primo Basílio.

- Verdi, G. (1853). La Traviata.

- Freud, S. (1930). O mal-estar na civilização.

Freud, S. (1915). Pulsões e seus destinos. - Winnicott, D. W. (1960). O verdadeiro e o falso self.

- Sloterdijk, P. (2010). Crítica da razão cínica.

Sloterdijk, P. (2005). Esferas I: Bolhas. - Baudrillard, J. (1991). Simulacros e simulação.

- Morin, E. (2015). Introdução ao pensamento complexo.

Deixe um comentário