Eu tinha dezessete ou dezoito anos — idade em que a gente acha que entende as máquinas melhor do que entende a si mesmo. Fios, placas, roteadores: tudo obedecia quando eu chegava. Foi assim na casa do meu professor. A internet teimava em cair; eu, seguro do meu pequeno ofício, alinhei números, reconfigurei portas, religuei cabos. Em poucos minutos, o mundo voltou a passar pelo modem como um rio sem pedras.

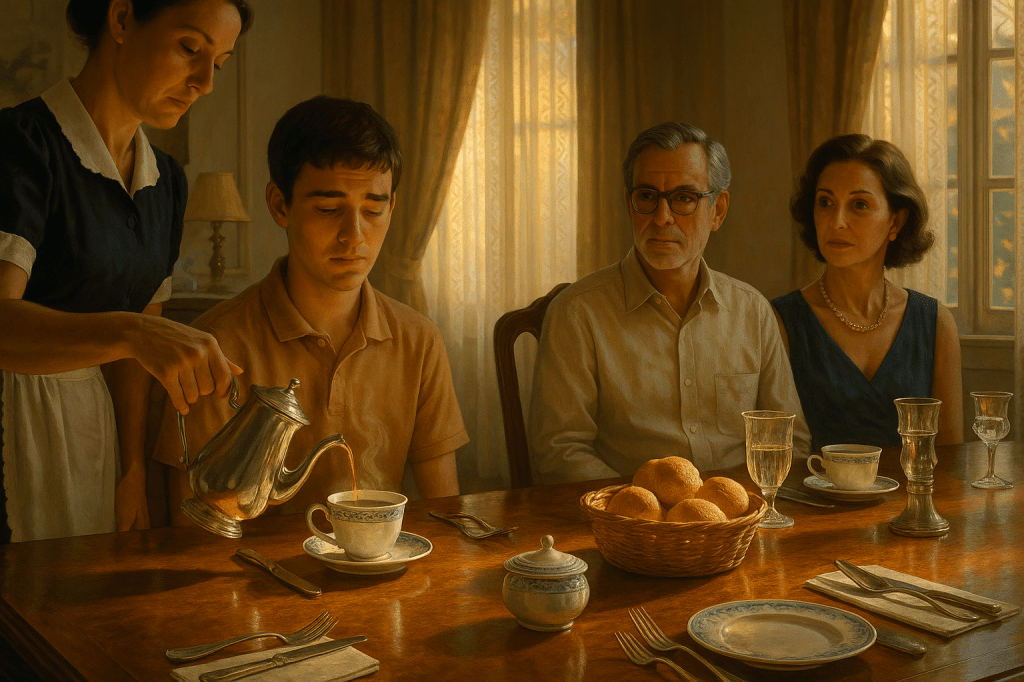

Agradecido, ele me chamou para o café. Sentei-me à mesa como quem entra num palco alheio: cortinas de cortesia, plateia de sorrisos, louça branca alinhada. A senhora que trabalhava na casa serviu todos com um gesto delicado e, sem me perguntar, completou minha xícara: café com leite. Quente. Cheiro forte. Fumaça subindo como se assinasse no ar o contrato do meu silêncio.

Desde criança, o leite nunca foi meu amigo — menos ainda quente, muito menos com café. Mas ali, entre talheres brilhando e conversas pequenas, eu não achei a porta do “não”. Peguei a xícara com a mão de quem aceita um papel que não ensaiou. Primeiro gole: o estômago em alerta. Segundo: a garganta ensaiando a recusa que não saiu. Terceiro: um esforço teatral para parecer natural — talvez um sorriso breve, talvez um “está ótimo” que não enganou meu corpo. A cada gole, uma pequena náusea e uma lição muda: quando a gente não diz não, aprende a engolir o que não nos pertence.

Guardei essa cena como quem guarda uma fotografia ligeiramente tremida: eu, jovem, educado demais para me proteger. Descobri que a educação sem limite vira renúncia; que a gentileza sem fronteira se parece com deserção de si. O café com leite daquele dia ficou como um marcador de página na minha memória: sempre que enfrento o convite a desagradar, ele reaparece, quente, insistente, perguntando se eu vou beber outra vez o que me faz mal para não perturbar a mesa.

Talvez essa seja a essência do episódio: não era só uma xícara. Era o exercício invisível de um consentimento automático, o velho reflexo de ser agradável para permanecer pertencente. E, no entanto, pertença que apaga a própria voz cobra juros.

Desde então, quando o líquido da conveniência ameaça transbordar, eu me pergunto: quantos goles a mais custam a minha integridade? Quantos sorrisos obedientes valem uma noite de azia ética?

Porque, no fundo, dizer não é o primeiro cuidado — o que impede que o outro nos confunda com um recipiente disponível. E é aqui que a reflexão começa: por que tememos tanto o não? Por que o sim soa, quase sempre, como senha de aceitação?

A raiz do “sim” que sufoca

Desde Freud, sabemos que a civilização começa quando o sujeito aprende a renunciar ao prazer imediato para ser aceito pelo grupo. A criança morde, grita, quer — e logo descobre que o amor vem com condições: seja bom, obedeça, sorria. É o preço da convivência. Mas há quem, nessa negociação, acabe hipotecando o próprio desejo. E assim nascem os adultos que pedem desculpas por existir.

Winnicott chamou isso de falso self — uma versão adaptada de nós mesmos, criada para garantir o afeto do ambiente. É aquele “eu” que sorri quando quer chorar, que aceita café com leite quando o corpo pede distância. Dizer “sim” vira um mecanismo de sobrevivência, um modo de continuar sendo amado, mesmo que às custas da própria verdade.

Byung-Chul Han, observando o século XXI, diria que o falso self virou modelo de produtividade. Vivemos numa sociedade da positividade, onde tudo precisa ser aceito, dito com entusiasmo, exibido com emoji. O “não” tornou-se tabu, como se recusar fosse um gesto de hostilidade — e não de integridade. Dizer “não” é quase um ato subversivo, pois ameaça o pacto invisível de um mundo que exige sorrisos mesmo diante do enjoo.

Entre Freud, Winnicott e Han, há um ponto comum: o medo de perder o amor do outro é o que mais nos aprisiona. E enquanto não ousamos contrariar, vamos dizendo “sim” — até que o sim vire uma forma disfarçada de silêncio.

O medo de desagradar

O medo de dizer “não” nasce, quase sempre, do medo de perder o amor do outro. Desde cedo, aprendemos que o afeto pode depender de nossa docilidade: que sorrir agrada, que recusar entristece, que contrariar afasta. É assim que o sujeito descobre, sem palavras, que a aceitação pode custar caro — e, por isso, aprende a se ajustar para não ser deixado de fora.

Na vida adulta, esse aprendizado silencioso continua atuando, mas de maneira mais disfarçada. Aceitamos convites, favores, trabalhos, relações, opiniões. Vamos nos modelando segundo as expectativas alheias, acreditando que a harmonia é sinônimo de amor. Mas, como lembra Edgar Morin, o humano é um ser de contradição: precisa pertencer, mas também precisa preservar-se. É no atrito entre esses dois polos — o desejo de vínculo e o direito à singularidade — que se revela nossa maior complexidade.

A psicanálise ecoa essa mesma tensão. Freud nos mostrou que, para viver em sociedade, o sujeito precisa conter impulsos, renunciar desejos, adiar o prazer. Mas se a renúncia se torna modo de vida, o sujeito adoece: transforma o cuidado em submissão, a gentileza em silêncio. E Winnicott completaria: aquele que nunca pôde dizer “não” ao outro dificilmente aprende o que é um “sim” verdadeiro a si mesmo.

O medo de desagradar é, portanto, o medo de existir em desacordo.

E, no entanto, é desse desacordo que nasce toda autenticidade — a coragem de não caber exatamente onde esperam que sejamos dóceis.

O “não” como gesto ético

Aprender a dizer “não” não é aprender a ser duro — é aprender a ser inteiro.

Há quem confunda o “não” com agressividade, quando na verdade ele é a forma mais honesta de presença. Dizer “não” é reconhecer que o outro existe, mas que eu também existo — e que entre nós há um limite que protege a relação, em vez de destruí-la.

Winnicott diria que o “não” verdadeiro nasce de um self verdadeiro: aquele que não precisa agradar para continuar sendo amado. Só quem se sentiu aceito com seus “nãos” na infância pode, na vida adulta, sustentar o próprio desejo sem culpa. Já Freud lembraria que a civilização só se mantém quando o sujeito é capaz de suportar a frustração — inclusive a de frustrar o outro. O “não” é o pequeno sacrifício que impede o caos, é a costura ética entre o querer e o dever.

No mundo atual, no entanto, o “não” virou quase uma afronta. Byung-Chul Han fala de uma era em que tudo deve ser possível, produtivo, positivo. É o império do “sim”: sim ao trabalho extra, sim à disponibilidade constante, sim à performance. A recusa soa como defeito — mas talvez seja justamente o remédio. Porque o “não” marca a fronteira onde o humano ainda resiste à exaustão.

Edgar Morin, ao pensar a complexidade, nos convida a aceitar as contradições como parte da condição humana. Dizer “não” é afirmar essa complexidade: é admitir que o amor também precisa de distância, que o convívio requer fronteiras, que cuidar de si é uma forma de cuidar do outro.

No fim, o “não” é um gesto ético. Não apenas porque preserva o sujeito, mas porque impede que a relação se construa sobre o fingimento. É um modo de dizer: “quero continuar contigo, mas sem me perder de mim.”

Conclusão: o retorno ao café com leite

Há lembranças que ficam na boca como um gosto que o tempo não dissolve.

Aquela tarde, o café com leite, a mesa posta, a tentativa de parecer à vontade — tudo ainda volta, de vez em quando, como um pequeno espelho de quem eu fui. Não pelo desconforto do leite quente, mas pelo gesto manso de quem ainda não sabia dizer não.

Aprender a recusar é um modo de amadurecer o afeto. Não se trata de erguer muros, mas de reconhecer fronteiras: entender que o amor, para ser inteiro, precisa de um pouco de ar entre um gole e outro. Talvez o “não” seja apenas isso — um intervalo respirável, um cuidado que não quer ferir, mas sustentar o espaço onde cada um pode permanecer de pé.

Hoje, quando me oferecem algo que não quero, agradeço com sinceridade e deixo a xícara repousar. Não há culpa, nem alarde. Apenas o reconhecimento tranquilo de que já não preciso beber o que me faz mal para ser aceito. E, paradoxalmente, é nesse gesto simples que o laço se torna mais verdadeiro.

Porque o “não”, quando nasce da escuta, é uma forma silenciosa de amor.

E o amor, quando amadurece, aprende a respeitar o gosto do outro — inclusive o gosto de quem prefere o café sem leite.

E você?

Quantas vezes ainda aceita as xícaras de café com leite que a vida põe à sua frente — só para não desagradar?

Referências

Freud, S. (1930). O mal-estar na civilização. In Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud (Vol. 21). Rio de Janeiro: Imago.

Han, B.-C. (2017). A sociedade do cansaço (Enrico Saggioro, Trad.). Petrópolis: Vozes. (Obra original publicada em 2010)

Morin, E. (2005). O método 5: A humanidade da humanidade — A identidade humana. Porto Alegre: Sulina.

Winnicott, D. W. (1960). O ambiente e os processos de maturação: Estudos sobre a teoria do desenvolvimento emocional. Porto Alegre: Artes Médicas.

Deixe um comentário