Amanda chegou à escola como quem atravessa um país estrangeiro. O céu estava de um cinza denso, um cinza que parecia pesar mais que o próprio ar. As nuvens desciam baixas, quase roçando o telhado do prédio, e o vento empurrava folhas secas pelo pátio como pequenos recados perdidos. Cada passo dela ecoava num corredor comprido demais para existir. As paredes respiravam um silêncio tenso, desses que antecedem uma tempestade ou uma notícia ruim. Ela estava atrasada. Sentia isso no corpo, no relógio e até no modo como o chão parecia querer acelerar seus pés.

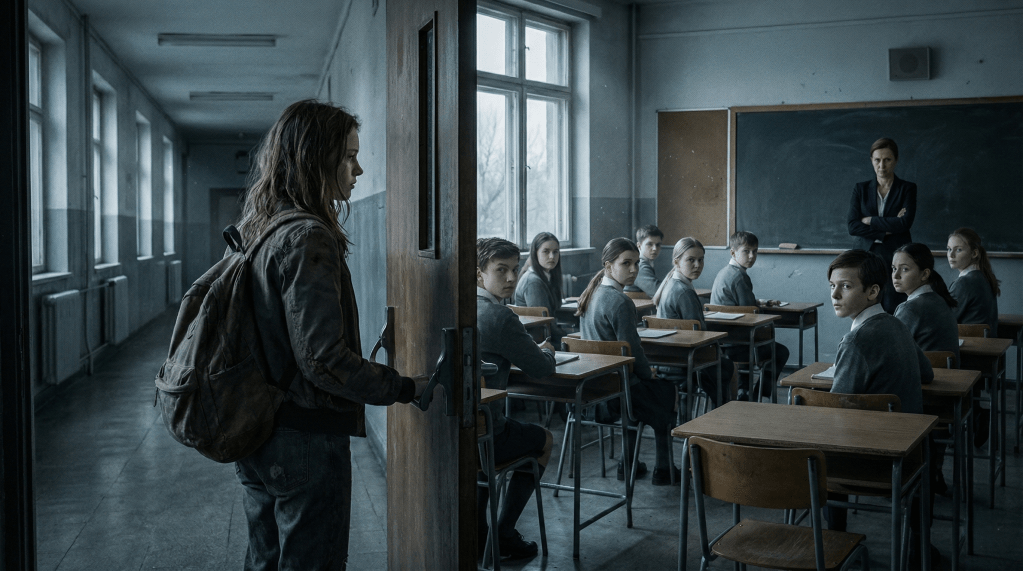

Quando empurrou a porta da sala, o barulho foi mínimo, mas todos os olhos se voltaram para ela como se tivessem ensaiado aquele movimento. Os alunos estavam alinhados, imóveis, cada um sobre sua carteira, como páginas de um livro que alguém abriu na parte errada. O professor estava diante da mesa com os braços cruzados, ele ergueu o olhar com aquela expressão que mistura decepção e autoridade, uma espécie de sentença proferida sem palavras.

Amanda correu até sua carteira. Sentou-se esbaforida, tentando disfarçar a respiração curta, como se o próprio ar tivesse ficado estreito demais. O professor passou entre as fileiras distribuindo as provas. Não as entregava, depositava-as. Havia algo de cerimonial, quase litúrgico, naquele gesto lento, calculado. Quando o papel chegou às mãos dela, a borda fria pareceu gelar seus dedos.

Ela leu a primeira pergunta. As letras se embaralharam como se tivessem sido impressas enquanto fugiam de algum perigo. Tentou escrever algo, qualquer coisa, mas a ponta da caneta escorregava sobre o papel como se recusasse a obedecer. O tempo, ali, tinha outro ritmo: o relógio na parede parecia correr. Não andar, correr! Cada tique soava como um empurrão nas costas.

A sala inteira mergulhou num silêncio opressor. Amanda sentia o suor brotar na nuca. O coração batia tão forte que parecia querer furar a camisa. Tudo nela apertava: o peito, as ideias, o tempo.

Ela olhou ao redor. Todos escreviam com velocidade, como se aquela fosse a prova decisiva da própria existência. Ela, ao contrário, permanecia diante de uma folha quase intacta, apenas um risco torto no canto superior. O professor caminhava novamente entre as fileiras, recolhendo as folhas preenchidas com pressa. Era como se o chão tremesse levemente a cada passo dele.

Amanda tentou mais uma vez responder a primeira pergunta. Forçou a caneta. A mão tremia. O relógio anunciou o fim com um som seco, cruel. O professor parou ao lado dela. Estendeu a mão para pegar sua prova, ainda em branco.

Foi nesse instante, nesse exato instante, que algo dentro dela se rompeu.

O ar faltou.

O peito incendiou.

E então…

Amanda acordou.

O despertar e a porta dos sonhos

Amanda acordou como quem retorna bruscamente de um mergulho profundo. O quarto ainda estava escuro, mas não aquele escuro escolar, antigo, abafado. Era um escuro mais limpo, o escuro de uma madrugada que ainda não decidiu nascer. Ela levou a mão ao peito, tentando acompanhar o próprio coração, que parecia bater fora do compasso, como se ainda estivesse correndo pelo corredor da escola.

Respirou fundo. Sentiu o lençol úmido na altura da nuca. O ventilador fazia um barulho leve, quase um sussurro. O relógio, na mesinha de cabeceira, marcava 4h17 da manhã. A escola, as carteiras, o professor, a prova em branco, tudo já parecia distante, mas o corpo insistia em acreditar que aquilo havia acabado de acontecer.

Amanda tinha trinta e sete anos. Não entrava numa sala de aula há quase duas décadas. Mesmo assim, havia meses em que sonhava mais com a escola do que com a própria casa. Era sempre o mesmo roteiro: atraso, prova, silêncio, o professor, o papel em branco. Às vezes mudava um detalhe ou outro: o corredor mais comprido, a pergunta mais absurda, a sensação de impotência ainda mais afiada, mas a essência era a mesma. Um retorno incômodo a um lugar que não existia mais. Ou que existia apenas dentro dela. Sentou-se na cama. Encheu os pulmões como se a madrugada pedisse uma explicação.

Esse tipo de sonho, tão comum, tão recorrente, tão impregnado de ansiedade, sempre intrigou Amanda. E intrigava ainda mais a nós, que observamos de fora, como leitores íntimos de uma cena que parece pertencer a todos. Porque, no fundo, quase todo adulto já acordou de volta à escola. Quase todo mundo já viveu essa reprise privada, esse filme antigo que insiste em rodar dentro da cabeça.

Por quê?

Por que o inconsciente insiste em nos levar a lugares onde não queremos mais entrar? Por que certos cenários sobrevivem ao tempo com mais força do que memórias alegres? Por que, entre tantos momentos possíveis, ele escolhe justamente aqueles em que o corpo treme, o peito aperta, o papel permanece em branco?

É aí que o texto encontra Freud, não o Freud monumental das frases de efeito, mas o Freud perplexo, aquele que escutava seus pacientes como quem escuta a madrugada pulsando na respiração de alguém. Porque Freud também se fez essa pergunta: por que sonhamos com aquilo que nos angustia?

No começo, ele acreditava que o sonho era uma espécie de engenho delicado que realizava desejos escondidos. Uma fábrica noturna de satisfações disfarçadas. Mas aos poucos, quando as histórias começaram a falhar, quando a guerra devolveu homens destruídos ao consultório, quando o pesadelo passou a ser mais frequente que o sonho, ele percebeu que faltava algo nessa equação.

E é por essa fresta, por essa falha, por esse tropeço teórico, que a história de Amanda começa a dialogar com uma teoria que também precisou acordar no meio da madrugada para rever suas certezas.

Por que o sonho insiste – a porta freudiana

Quando Freud começou a escutar os sonhos de seus pacientes, percebeu algo que ninguém antes havia levado a sério: durante a noite, a mente faz um trabalho próprio, um trabalho silencioso, quase artesanal. Um trabalho que tenta, de algum modo, costurar os restos do dia com os restos de uma vida inteira.

Para o Freud inicial, o sonho era uma espécie de válvula de escape. Uma máquina simbólica que realizava desejos escondidos, mal confessados, às vezes até proibidos. E ele não falava apenas de desejos óbvios, falava dos desejos sutis, enviesados, pequenos, infantis, contraditórios, aqueles que ninguém ousaria admitir de dia. O sonho, pensado assim, seria um cuidador noturno: protege o sono, disfarça conflitos, devolve à alma um fragmento de satisfação necessária.

Mas há algo intrigante nessa teoria quando a colocamos diante de Amanda. O que, exatamente, ela desejaria naquela prova? Qual prazer poderia haver no atraso, na ansiedade, no papel em branco? Onde estaria o suposto alívio? Onde? se é tudo angústia, aperto, suor frio…

É aí que Freud dá o primeiro passo além da própria teoria. Ele percebe que o sonho nunca diz as coisas diretamente. Ele distorce. Condensa. Desloca. Troca uma figura por outra. Esconde um afeto atrás de uma imagem inofensiva. O conteúdo do sonho [esse enredo escolar, essa prova, esse professor] pode ser apenas uma fachada, uma espécie de cenário provisório onde outras questões se escondem atrás das cortinas.

Mesmo assim, algo não fechava. Porque havia sonhos que não pareciam desejar nada. Sonhos que não protegiam o sono, pelo contrário, o destruíam. Sonhos que devolviam violência, repetição, dor.

E foi justamente quando a vida colocou Freud diante desses sonhos, especialmente os dos soldados retornados da guerra, que a ideia de que o sonho sempre realiza um desejo começou a rachar. Esses homens acordavam gritando, como Amanda acordou ofegante. Mas gritavam diante de cenas reais de horror, revividas noite após noite. Não havia disfarce. Não havia distorção. Não havia realização de desejo.

Havia retorno. Havia compulsão à repetição. Havia um inconsciente que não queria satisfazer, queria elaborar. Ou talvez: não queria nada, apenas insistia no que ainda não cicatrizou. E essa chave muda a forma como olhamos para o sonho de Amanda.

Porque, se não é desejo, o que seria? O que, no corpo dela adulto, ainda precisa voltar para aquela carteira antiga? Que prova ela ainda tenta entregar? Que pergunta nunca conseguiu responder?

Talvez o sonho a leve de volta à escola não por nostalgia, mas por necessidade. Uma necessidade de reorganizar um medo antigo. De enfrentar uma exigência que não era dela. De devolver o papel em branco ao passado ou de preencher, enfim, alguma pergunta não respondida da vida adulta.

O sonho escolar como uma alegoria adulta

O sonho escolar — esse retorno insistente ao corredor estreito, à prova em branco, ao professor que nos mede com os olhos — não pertence apenas à infância. Ele se torna, no adulto, uma espécie de língua secreta da angústia. Quando a vida exige demais, quando o dia ameaça escapar do controle, quando a sensação de insuficiência lateja por dentro, muita gente volta para a sala de aula que há anos ficou para trás.

Porque a escola é o primeiro teatro da avaliação. O primeiro território onde aprendemos a sentir vergonha. O primeiro lugar onde o erro parece crime. O primeiro palco onde nossos medos ganham público. Talvez por isso a prova retorne em sonho. Não porque queremos revivê-la, mas porque ainda não terminamos de escapar dela.

A vida adulta, afinal, também é feita de provas invisíveis: relatórios entregues no limite, conversas difíceis adiadas, decisões tomadas com a mão trêmula, expectativas alheias pesando tanto quanto as próprias. Cada e-mail não respondido, cada reunião tensa, cada silêncio estranho pode reacender o eco daquele papel em branco que um dia nos paralisou.

E o inconsciente, fiel a seu próprio tempo, não distingue infância de hoje. Ele apenas faz pontes. Apenas tece continhas entre o que fomos e o que somos. Por isso, o sonho escolar não fala da escola. Fala do agora. Fala do corpo adulto que se vê pequeno de novo. Fala de uma exigência recente travestida de lembrança antiga.

É o retorno de uma angústia que, no fundo, nunca foi sobre geografia, ortografia ou matemática. Foi sempre sobre sermos vistos. Sobre sermos medidos. Sobre sermos julgados. Sobre temer decepcionar quem esperamos agradar.

Freud chamaria isso de compulsão à repetição: a insistência do inconsciente em revisitar cenas que ainda não sabem descansar. Sonhamos o que não terminou de passar por nós. Sonhamos o que ainda não teve palavra. Sonhamos o que permanece sem nome, pedindo tradução. É curioso: a infância passa, mas seus corredores continuam abertos dentro da gente.

De volta a Amanda: um corpo adulto desperto

Amanda se levantou. Caminhou até a cozinha. A água do filtro demorou mais do que deveria para encher o copo, como se também estivesse acordando. O ar da casa ainda parecia preso no sonho. Ela apoiou as mãos na pia e fechou os olhos.

No fundo, sabia que aquela prova não era sobre colégio. Era sobre a reunião marcada para daqui a dois dias. Sobre a conversa que estava adiando há semanas. Sobre a sensação de estar sempre um pouco aquém, um pouco atrás, um pouco menos preparada do que deveria. O sonho não tinha inventado nada. Apenas traduzira, com brutal sinceridade, o que ela não ousava admitir acordada.

E talvez seja isso que os sonhos fazem: transformam o que não suportamos sentir em histórias que o corpo entende. Montam cenários conhecidos para revelar tensões desconhecidas. Usam o passado como metáfora do presente.

Amanda bebeu a água devagar, como quem tenta acordar também por dentro. Sabia que aquele sonho voltaria, ele sempre voltava. Mas, pela primeira vez em meses, algo nela reconhecia que talvez não fosse um inimigo. Talvez fosse apenas um recado. Um convite para olhar aquilo que a vigília teima em varrer para debaixo da rotina.

O sonho como arquivo do que ainda não passou

Há algo de profundamente humano na maneira como sonhamos. Sonhamos com o que vivemos, claro! Mas sobretudo com o que não soubemos viver. Sonhamos com o que ainda pulsa, com o que insiste, com o que não encontrou descanso dentro de nós. O sonho é uma espécie de arquivo afetivo: guarda memórias que o dia não tem tempo de guardar. E, às vezes, abre essas gavetas sem nos pedir permissão.

A escola retorna porque foi, para muitos, o primeiro cenário do medo. Mas o que retorna não é a lousa, nem o giz, nem o corredor longo. É o afeto. É aquilo que sentimos diante de algo que, hoje, ganhou outro nome, outra forma, outra roupa, mas continua sendo a mesma pergunta do inconsciente: o que você teme falhar agora?

Freud dizia que o sonho é o caminho real para o inconsciente. O que ele talvez não tenha dito é que o inconsciente é também um grande cartógrafo do tempo. Ele mapeia territórios antigos não porque quer nos aprisionar, mas porque quer nos mostrar onde ainda pisamos com cuidado demais.

Os soldados que voltaram da guerra sonhavam com o front porque a alma ainda não havia retornado. Amanda sonha com uma prova porque algo nela ainda tenta responder uma pergunta que a vida adulta repete de modos mais sutis.

E nós? Cada um de nós, ao acordar suado de um pesadelo, sabe, ainda que não saiba dizer, que o sonho toca zonas que evitamos olhar. Às vezes, ele é apenas um eco. Às vezes, uma lembrança. Às vezes, um pedido. E quase sempre, um espelho.

Um desfecho que respira

Quando Amanda voltou para a cama, ainda era madrugada. Deitou-se devagar, como quem recostasse o corpo num lugar recém-descoberto. O sonho tinha passado, mas algo nele permanecia pulsando… não como ameaça, mas como pergunta.

Talvez os sonhos façam isso: nos devolvem àquilo que já vivemos para que possamos, enfim, viver o que adiamos. Nos entregam provas antigas para revelar provas atuais. Nos mostram corredores vazios para iluminar os caminhos onde ainda tropeçamos na vida adulta.

Amanda fechou os olhos. Sabia que o sonho voltaria. Mas, pela primeira vez, não desejou evitá-lo. Porque, no fundo, talvez o sonho seja menos uma repetição e mais uma chance. Uma possibilidade de atravessar, com mais coragem, aquilo que antes só conseguimos correr. Um ensaio para o que ainda precisamos compreender. Um convite silencioso para tratarmos com gentileza aquilo que um dia nos feriu.

E talvez, só talvez, seja isso que o inconsciente tenta nos ensinar quando insiste em repetir: que há perguntas que não querem resposta, apenas querem ser acolhidas.

Deixe um comentário