Acordei com uma música atravessando o travesseiro. Era uma voz que sussurrava, como quem acende fósforo em vento: “depois da guerra viveremos um paraíso”. A canção vinha com cheiro de mar e de promessa: mergulhar de madrugada, banhar-se na noite, insistir no amor mesmo quando já se levou bofetada. Era uma canção que empurrava o mundo para fora de si, ao mesmo tempo em que o segurava pelo colarinho.

Na véspera, outro alento me havia tomado. Fui tragado por um livro até a madrugada. Uma cena me ficou presa nos ossos: um menino despenca do terceiro andar enquanto, na cozinha de sua casa, a mãe prepara para ele um bolo com calda de chocolate. A vida e a morte tramavam lado a lado, como dois ofícios domésticos do mesmo dia. Li até quase o sol se espreguiçar na janela; o relógio ameaçava amanhã e eu ainda estava preso ao ontem, habitado por presenças que não eram minhas.

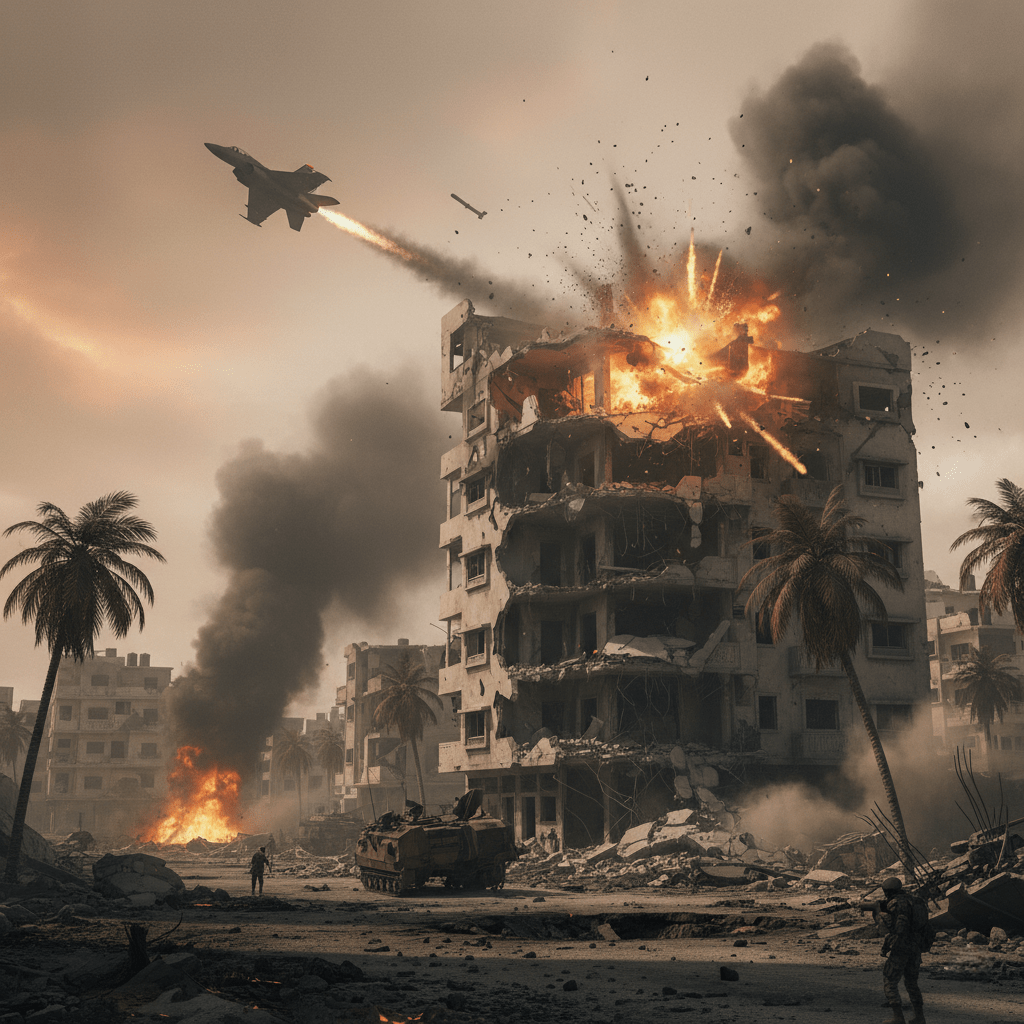

Mais tarde, imagens da notícia vieram assentar-se na retina: um ataque aéreo, um prédio tombado em pó. O planeta parecia repartido em cenas que não se conversam: a devastação em loop, e, noutro canto do mesmo mundo, mensagens de condomínio discutindo tomadas para carros elétricos. Entre o menino que cai, o bolo que assa e a assembleia que disputa garagens, percebi: vivemos empilhados em caixas de sentido, cada uma com seu pequeno calor, sem pontes entre elas.

Foi então que me voltou à lembrança uma frase antiga: “os lugares mais quentes do inferno são reservados aos neutros em tempos de crise”. Não creio num Juízo Final de altar e cartolina. Mas creio num tribunal invisível, que se ergue em nossas escolhas de todo dia. A neutralidade pesa — e às vezes pesa mais que a culpa.

E no meio desse entrechoque de grandezas e miudezas, a canção retorna. Reafirma que o amor é fonte de liberdade, mais humano que a guerra. O pensamento, então, não pergunta: se o amor fosse critério e não palavra, que juízo final seria possível? Lá fora, o céu estava azul. Azul de promessa ainda não paga. Azul de nome sem dono.

Esse devaneio — tecido entre música, livro, notícia e chat de condomínio — abriu-se como janela. Mostrou-me quantos mundos cabem dentro do mesmo mundo. E é por essa fresta que agora desejo prosseguir: falar do amor como resistência, como cura e também como ameaça. O amor que salva e o amor que fere, esse terror de ser amado que Vincent Estellon nomeia. Quero ainda buscar na literatura a travessia maior: como Márquez soube narrar o amor nos tempos do cólera, esse amor que resiste às guerras, às epidemias e ao próprio tempo.

O amor como força vital

Freud dizia — num lampejo que parece ainda tão atual — que não adoecemos quando amamos, e que nos sentimos fortes quando sabemos ser amados. Há algo de simples e ao mesmo tempo de abissal nessa frase: como se o amor fosse a argamassa invisível que sustenta os ossos da vida. Sem ele, o corpo adoece não apenas de febres, mas de solidão, de medo, de desencanto.

Amar é um abrigo contra a tempestade. Não porque o mundo se torne menos cruel, mas porque alguém nos estende um teto, ainda que de palavras, ainda que de pele. Quem se sabe amado caminha com outra firmeza: é como se tivesse reserva de ar para mergulhar mais fundo. O amor dá ao humano uma musculatura invisível.

E no entanto, o amor não é só força — é também ferida. Ele expõe, abre rachaduras, tira da neutralidade. Talvez por isso Freud via no amor uma pulsação de vida, uma contracorrente à pulsão de morte. É ele quem nos arranca do isolamento narcísico e nos põe em risco no território do outro.

Penso nisso enquanto me lembro da cena do bolo de chocolate preparado para um filho que não mais chegaria. A vida não pede licença para cruzar contradições: entre morte e cuidado, entre tragédia e gesto de afeto. É nesse espaço, tão frágil e tão potente, que o amor se manifesta como força vital.

Mas o amor também assusta. Se ele nos fortalece quando o recebemos, também nos ameaça quando chega como excesso. O que acontece quando o amor é vivido não como porto, mas como cerco? É aqui que desejo trazer Vincent Estellon — para mostrar que o amor, paradoxalmente, pode ser também terror.

O paradoxo do amor

Se Freud enxergava no amor uma força que nos sustenta, Estellon nos lembra de um outro avesso: o terror de ser amado. Receber amor não é apenas acolher cuidado — é também expor-se ao olhar do outro, ser convocado a existir fora da redoma narcísica que nos protege. O amor, quando nos encontra, nos coloca sob a luz — e nem sempre suportamos tanta claridade.

Há quem se esconda justamente porque teme ser visto demais. Estar no lugar do amado pode soar como sentença: será que serei capaz de corresponder? E se eu decepcionar, e se não for digno desse amor que me entregam como um presente frágil? Esse medo não nasce de frieza, mas de excesso: o excesso de expectativa, o excesso de responsabilidade diante daquilo que o outro projeta em nós.

Assim, o amor que cura também pode ferir. Há quem prefira o deserto das relações mornas à vertigem de ser amado com intensidade. É um paradoxo quase cruel: ansiamos pelo amor, mas fugimos dele quando ele se faz real.

No fundo, esse terror não é senão o reconhecimento da vulnerabilidade. Ser amado é ser posto em risco. É aceitar que o outro nos veja por inteiro — e talvez nos veja mais do que gostaríamos de ver em nós mesmos. É por isso que o amor, ainda que desejado, pode ser vivido como ameaça: ele retira as máscaras, derruba os muros, exige de nós uma nudez radical.

E, no entanto, talvez seja nessa nudez — desconfortável, incerta, por vezes insuportável — que a vida encontra uma de suas maiores verdades.

Quando o mundo mede o coração

Byung-Chul Han escreve que vivemos numa época saturada de desempenho, produtividade e transparência. O mundo se tornou um grande laboratório de eficiência: tudo deve ser útil, mensurável, calculável. Mas o amor não se deixa medir. Ele exige tempo desperdiçado, silêncio sem propósito, presença que não cabe em tabelas.

Nesse cenário, amar é quase um gesto de resistência. É ir contra a lógica do “homo laborans”, que só se sente válido quando está produzindo. Amar é admitir que algo vale mais que o resultado. Que existe um outro cuja importância não se explica em números ou relatórios. O amor, nesse sentido, é escandalosamente improdutivo — e talvez por isso tão necessário.

Han também nos lembra que a sociedade atual busca a positividade total: não há espaço para a ferida, para o erro, para o tropeço. Mas o amor é ferida, é tropeço, é falha que insiste em ser beleza. Amar é aceitar o risco da imperfeição, o fracasso inevitável de tentar segurar o incontrolável.

O amor, quando verdadeiro, interrompe o ritmo acelerado das máquinas e dos cronogramas. Ele abre clareiras de tempo: uma conversa que se alonga além do previsto, um gesto pequeno que suspende a pressa. Nesses intervalos nasce uma liberdade diferente daquela que os mercados prometem. É uma liberdade que não se mede em escolhas de consumo, mas em entrega e vulnerabilidade.

Assim, o amor é mais que sentimento: é uma forma de insurgência. Contra a guerra, contra a lógica da produção, contra a neutralidade do inferno cotidiano. Amar é afirmar que o humano ainda resiste — mesmo quando tudo parece programado para nos tornar peças de engrenagem.

As narrativas do amor

Gabriel García Márquez escreveu um romance cujo título já é quase um ensaio: O amor nos tempos do cólera. Nessa história, o amor não é flor de juventude que se consome depressa — é espera, paciência, teimosia que atravessa décadas, doenças, guerras e velhices. Márquez nos mostra que amar é sobreviver ao improvável, é persistir quando tudo em volta sugere desistência.

A literatura, ao falar de amor, nos empresta uma lente ampliada: ela mostra que amar não é só desejo, nem só cuidado, mas também invenção. Amar é criar um tempo paralelo, onde duas vidas aprendem a conjugar seus acasos. E esse tempo não precisa ser perfeito — basta ser habitável.

Quando penso em Márquez, lembro também de tantos outros que se debruçaram sobre o mesmo enigma: alguns o narraram como um tropeço inevitável, outros como um clarão entre a carne e a poesia. E há ainda Dante, que, mesmo descrevendo o inferno, não esqueceu de lembrar o destino daqueles que se mantêm neutros diante das escolhas radicais da vida. Todos, de modos distintos, convergem na mesma intuição: o amor é aquilo que nos resgata do vazio, mesmo quando nos arrasta para a beira da vertigem.

O amor, como narrado nos livros, sempre nos surpreende porque carrega consigo essa estranha mistura de eternidade e instante. Ele dura porque se renova no detalhe — num gesto pequeno, num olhar inesperado, numa lembrança que insiste em permanecer. Talvez por isso as histórias de amor sejam tantas, mas nunca repetidas. Cada narrativa reinventa o que já sabemos: que amar é sempre começar de novo.

Conclusão: o amor como juízo final

No fim, volto à sentença atribuída a Dante: “os lugares mais quentes do inferno são reservados aos que escolhem a neutralidade em tempos de crise”. Talvez o verdadeiro juízo não esteja no além, mas no agora — no que fazemos quando o mundo nos pede resposta. O inferno não é um território mítico: é a indiferença diante da dor.

Se a guerra insiste em nos lembrar da morte, Ycare nos lembra que o amor pode ser a fonte de nossa ascensão. Freud diria que nele habita nossa força vital. Amar, hoje, é resistir contra a engrenagem da eficiência, é contrapor-se à lógica que tudo mede em resultados. E como intuiu Márquez, o amor sobrevive mesmo quando o tempo se converte em cólera.

No meio disso tudo — entre guerras transmitidas ao vivo e discussões banais sobre tomadas em assembleias de condomínio — o amor permanece como o fio invisível que costura mundos tão díspares. Ele nos arranca do cálculo e nos devolve ao humano. Ele nos expõe ao risco, mas também nos dá chão.

Olho de novo para o céu azul daquele dia. Não como promessa de paraíso depois da guerra, nem como absolvição da tragédia, mas como enigma: um chamado silencioso para escolher o amor quando o mundo insiste na guerra, na disputa por poder, na insanidade do fascismo…

E talvez seja isso: o juízo final somos nós. Cada gesto, cada silêncio, cada escolha diante do outro. O amor, por mais paradoxal que seja, continua sendo o critério mais profundo daquilo que chamamos de vida.

E se há um chamado a ouvir, que seja este: não nos é pedido heroísmo, mas a delicadeza de não nos ausentarmos. Que cada um encontre, no mais íntimo de si, a coragem de escolher — não a neutralidade confortável, mas a vertigem de um gesto que afirma a vida. Pois amar é sempre mais do que sentir: é decidir, em silêncio, de que lado queremos estar quando o mundo nos testa.

Referências

- Carla Madeira. (2023). Véspera. Record.

- Dante Alighieri. (século XIV). A Divina Comédia.

- Freud, S. (1915). Pulsões e seus destinos.

- Han, B.-C. (2012). The transparency society. Stanford University Press.

- Márquez, G. G. (1985). O amor nos tempos do cólera.

- Ycare. (2025). Un paradis [Canção]. Spotify. https://open.spotify.com/intl-pt/track/2oizwq1idXgvLs7DH0mvED?si=ada5c5650c0a4e41

- Estellon, V. (2023). Terreu d’aimer et d’être aimé. Toulouse: érès.

Deixar mensagem para Between Love and Hell: reveries on the rorlds we choose – Renne Nunes Cancelar resposta